Geteilte Wasser, geteilte Wege – von Melle bis Venezuela

Hier oben auf dem Aussichtsturm öffnet sich ein besonderer Blick. Du teilst ihn mit den Gänsen, Reihern und Libellen – und mit Alexander von Humboldt. Denn dieses Stück Landschaft erinnert an ein berühmtes Naturphänomen, das Humboldt vor über 200 Jahren in Venezuela erforschte: Die Bifurkation des Orinoco. Die Stelle, an der der Fluss in den Brazo Casiquiare abzweigt, befindet sich in Venezuela, rund 2 Kilometer westlich des Dorfes Tamatama.

Dort, mitten im südamerikanischen Regenwald, teilt sich der mächtige Orinoco-Fluss: Etwa 25 % seines Wassersfließen über einen Seitenarm – den Casiquiare – in ein ganz anderes Flusssystem: den Amazonas. Die restlichen 75 % fließen weiterhin über den Orinoco in den Atlantik. Zwei Wege, ein Ursprung.

Und jetzt kommt’s:

Humboldt erwähnte in seinem Reisebericht ausgerechnet Melle als ein Beispiel für solch ein seltenes Naturphänomen!

Die Hase und die Else teilen sich hier ein Tal – und fließen dann in völlig unterschiedliche Flusssysteme: Die Hase zur Ems – die Else zur Weser.

Diese Verbindung von Wasserwegen nennt man eine Bifurkation – ein Ort, an dem sich Wasser in zwei Richtungen zuteilt. Voraussetzung: eine flache Landschaft, viel Wasser und kaum Gefälle, aber eine Wasserscheide.

Wenn du schon mal hier stehst – mitten auf der Linie, wo sich das Wasser in zwei Richtungen verabschiedet – dann halte diesen Moment fest. Mach ein Selfie über der Teilung – und teile es mit uns! Verlinke uns oder nutze den QR-Code am Schild, um dein Bild hochzuladen. Auch wenn dieser Moment dir allein gehört – wir freuen uns, wenn du ihn mit uns teilst.

Geteilte Wasser-mengen – geteilte Verantwortung

In Zeiten des Klimawandels verändert sich auch hier in Melle das Wasser. Dürreperioden, gefolgt von Starkregen, führen immer häufiger zu Überschwemmungen in der Niederung. Die Wasserwege müssen sich neu verteilen.

Vielleicht wirst auch du zum Forscher:

Teile deinen Blick vom Turm oder deine Beobachtungen vom Wasser mit uns. Hier kannst du Bilder oder Texte hochladen.

Natürlich oder künstlich?

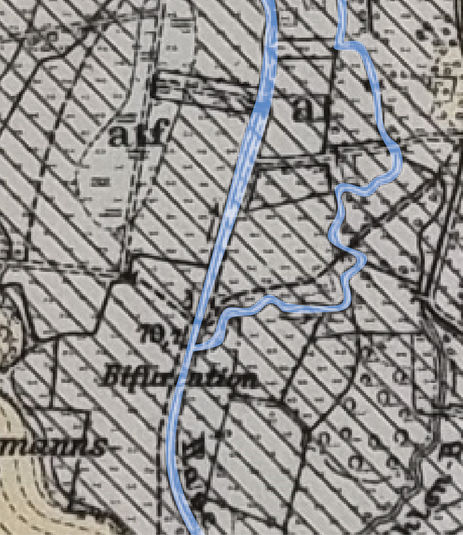

Bereits im 16. Jahrhundert wurde eine Ableitung der Hase erwähnt. 1794 sprach Freiherr von Hammerstein von einem künstlichen Abfluss. Alte Karten zeigen: Es gab schon damals eine Verbindung. Doch die Geologen sagen heute: Die Voraussetzungen waren natürlich gegeben, der Mensch hat sie in Wert gesetzt. Für Mühlen, für strategische Zwecke – aber auf Grundlage eines geologischen Glücksfalls.

Die entscheidende Wasserscheide liegt auf 79,9 Metern – dort, wo sich Hase und Else trennen. Die Hase fließt weiter zur Ems, die Else nimmt ihren Weg zur Werre und dann zur Weser. Überschwemmungen, Dürren und wechselnde Wasserstände zeigen: Die Verbindung ist lebendig – ein dynamisches System.

Von Südamerika bis Gesmold – selten, aber nicht einmalig.

Bifurkationen sind weltweit extrem selten

Eine der bekanntesten beschrieb Humboldt selbst auf seiner Südamerikareise: Am Orinoco in Venezuela zweigt der Fluss Casiquiare ab – und verbindet das Flusssystem des Amazonas mit dem Orinoco.

Ähnliche Phänomene gibt es am Arno in Italien, am Chiana, der Obra – oder eben hier in Gesmold.

Die Geologie erzählt von Urzeit und Eiszeit

Der flache Talraum, die lehmigen Ablagerungen, das geringe Gefälle – all das stammt aus der letzten Eiszeit. Wind, Wasser und Zeit formten diese Landschaft. Die Natur zog die Linie des Wassers. Und über Jahrtausende wurde daraus eine Gabelung – eine Zwillingsstruktur im Gelände: die Twellbecke.

Die Zukunft?

Die Wasserscheide könnte sich verschieben. Dürre und Starkregen machen das Gebiet empfindlich. Vielleicht wird sich das Wasser künftig wieder neu entscheiden müssen – so wie einst. Vielleicht wird in ferner Zukunft die ganze Hase zur Weser fließen. Vielleicht verschwindet die Gabelung. Oder sie wandert nach Westen.

Argumente für und gegen eine künstliche Bifurkation gibt es genug. Eins ist aber sicher: Die geologischen und hydrologischen Gegenseiten sind viele tausend Jahre älter.